2005年4月29日和歌山県の九度山にいってきましたぁ

九度山町は、和歌山県の北東部に位置し 、清流紀ノ川と丹生川に囲まれ山あ

り、川ありと自然いっぱいの町です。戦国武将真田昌幸、幸村父子ゆかりの真

田庵、弘法大師開山以来高野山と深いかかわりのある慈尊院、町石道など文

化財も多く歴史と伝統につちかわれてきた町です。一方、日本一の富有柿の産

地としても有名です。

真田庵の近くの丹生川の橋の上から

藤が咲いています(*^_^*)

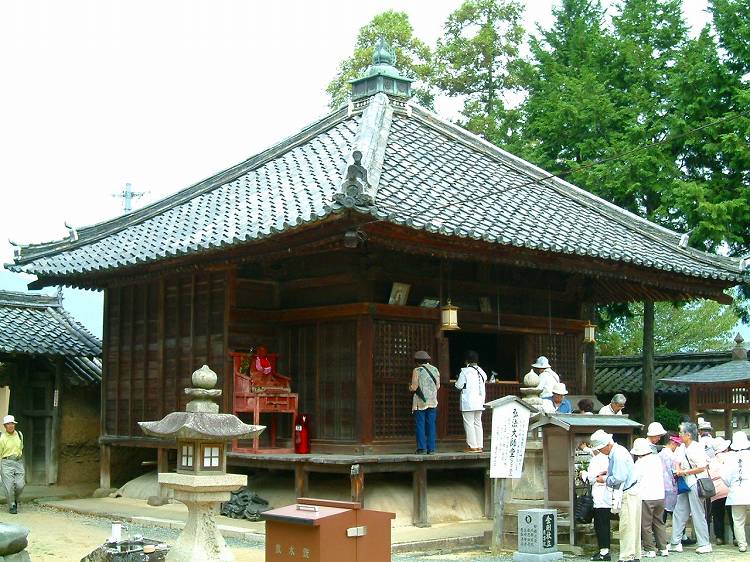

慈尊院

弘仁七年(816)、弘法大師が高野山開創のとき、要所に当るこの地に、表玄関として伽藍を草創し、一山

の庶務を司る政所を置きました。承和元年(834)、大師の御母公がわが子を慕ってこの地を訪れ翌年没し

たため、母公廟が造られ、以来女人結縁の寺として「女人高野」と称され親しまれてきました。

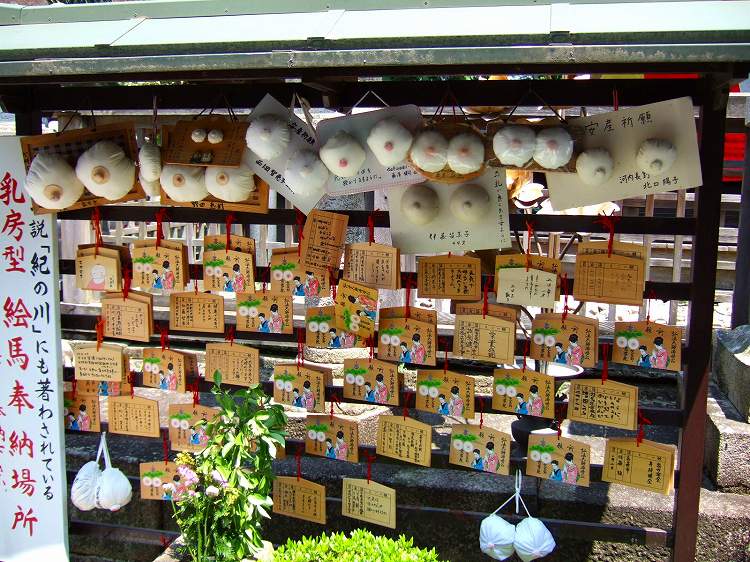

弥勒堂前には、安産、子授け、育児を祈願して布製の乳型が奉納されています。

北門

弘法大師堂

弘法大師堂

みろく石

みろく石

地蔵

乳房型絵馬

弥勒堂

弥勒堂正面

弥勒菩薩

弘法大師像

鬼子母神堂

多宝塔

多宝塔

多宝塔

釣鐘

本堂

本堂

本堂

本堂

本堂

名前のわからない花 m(_ _)mペコリ

シャクナゲ

シャクナゲ

丹生官省符神社

弘法大師が慈尊院創建のときその鎮守として丹生都比売、高野厨子の二神をおまつりした神社室町

末期の建立で、重要文化財に指定され紀伊国次太刀、真田幸村愛用の腰刀かなえ獅子頭など多くの

文化財もあります。

丹生官省符神社 石段

丹生官省符神社 石の鳥居

丹生官省符神社 百度石

丹生官省符神社

丹生官省符神社

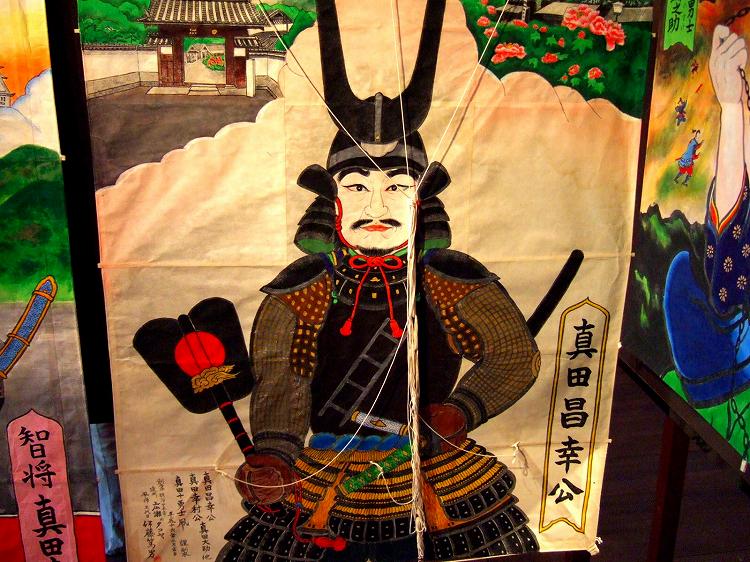

真田庵

真田昌幸は信濃国上田城主で、武田氏が亡んでからは徳川氏に属したが、家康と対立、慶長五年関

ヶ原の戦いで西軍に味方して敗れ、高野山に入り、その冬九度山に閑居しました。真田庵は真田昌幸

・幸村父子隠れ住んだ屋敷跡で、創建は江戸中期寛保元年大安上人によります。六文銭の紋が刻

まれた門をくぐると、八つ棟造りの重厚な三層城閣風の本堂、軒の瓦には菊花の紋章が入っていいます。

外観

すごく急な石段でしたヽ(´ー`)ノふぅ〜

勝利寺山門

勝利寺

勝利寺

勝利寺

紙遊苑

紙遊苑 内部 紙すきのジオラマ

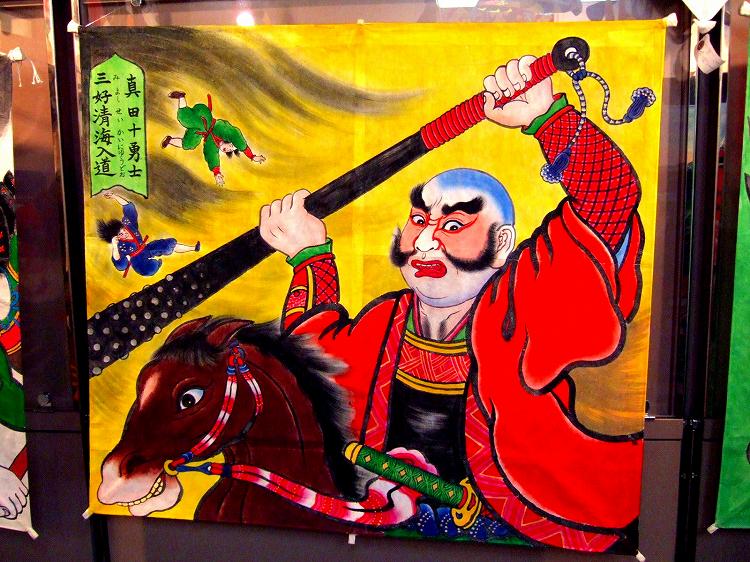

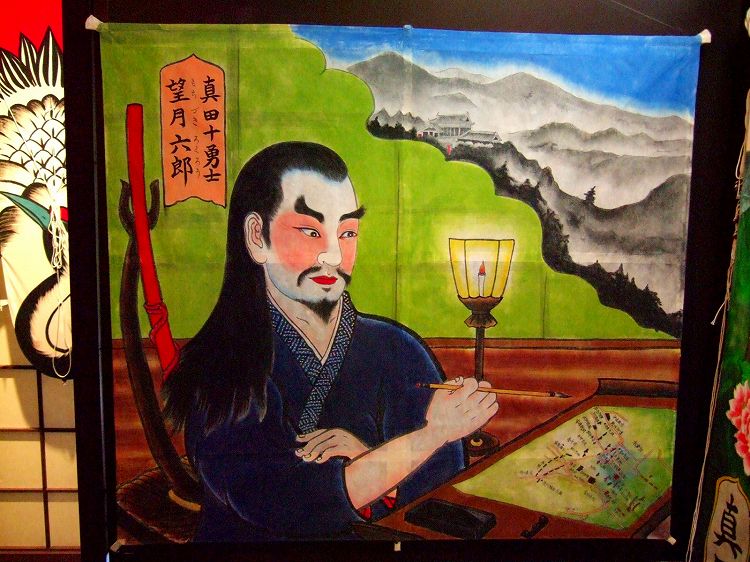

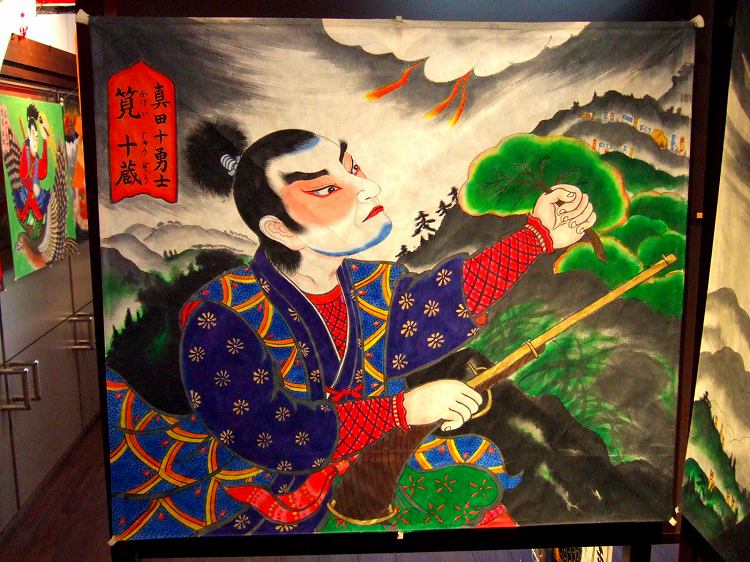

紙遊苑 展示品 和凧